Kemunduran demokrasi mengantarkan Indonesia ke ambang otoritarian kompetitif (Jaffrey & and Warburton, 2024). Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kemunduran demokrasi terjadi karena erosi dari para elit. Namun, beberapa penelitian lain mengungkapkan regresi terjadi juga karena pembiaran publik.

Kemunduran demokrasi dapat ditahan jika ada dukungan yang lebih kuat dari masyarakat. Untuk mendapatkan dukungan publik, kita perlu “memasarkan” ide dan norma-norma demokrasi. Meskipun upaya ini bukanlah hal baru, pelaksanaannya tidak mudah, mempertimbangkan betapa kuatnya ide “negara integralistik” (lihat di sini) dan fakta bahwa masyarakat Indonesia memiliki pandangan yang konservatif (lihat di sini).

Terlebih lagi, temuan Ananda dan Bol (2021) menunjukkan responden yang berasal dari tingkat sosio-ekonomi rendah justru menurunkan dukungan dan kepuasan mereka terhadap sistem demokrasi setelah terpapar definisi demokrasi menurut Dahl.

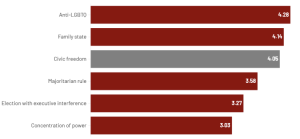

Oleh karena itu, kami menyelidiki secara lebih sistematis tentang makna demokrasi dan ruang sipil bagi rakyat awam. Apa yang sesungguhnya mereka dukung ketika mereka mengaku mendukung demokrasi?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kami melakukan serangkaian pengumpulan data. Kami menggunakan beberapa metode penelitian:

- Q-Methodology, dilaksanakan di Gunung Kidul, Bogor, dan Lampung Tengah (19–27 Agustus 2024), untuk memahami cara masyarakat memaknai demokrasi dan ruang sipil dengan meminta responden memeringkat 44 pernyataan (berdasarkan definisi demokrasi dari EIU).

- Diskusi kelompok terpumpun (Focus Group Discussions/FGD), dilaksanakan di lokasi yang sama dengan Q-Methodology untuk memperdalam temuan Q-Methodology.

- Analisis kuantitatif percakapan media sosial X/Twitter (quantitative content analysis), untuk memantau percakapan di media sosial tentang hubungan negara–masyarakat, kebebasan sipil, dan peran organisasi masyarakat sipil (CSO).

- Survei Nasional, berupa wawancara tatap muka melibatkan 2.520 responden usia 18 tahun ke atas di 51 kabupaten/kota. Kami memanfaatkan temuan dari studi eksplorasi kualitatif untuk menyusun butir-butir pertanyaan dalam survei nasional.

Hasil temuan riset ini dapat menjadi rujukan bagi siapa pun yang ingin merancang pesan tentang demokrasi dan ruang sipil.

Riwayat revisi

Artikel ini telah mengalami revisi. Berikut kami jabarkan riwayat revisi kami:

- Pada 19 Januari 2026, kami merevisi temuan survei nasional mengenai enam dimensi pemaknaan masyarakat mengenai demokrasi. Sebelumnya, kami menulis bahwa salah satu dimensinya adalah “Pemilu bebas dan adil”. Setelah kami mengamati data kembali, kami menyadari bahwa kami telah keliru dalam melakukan interpretasi. Ternyata, masyarakat justru menganggap pemilu dengan keterlibatan lembaga eksekutif adalah ciri sebuah demokrasi.